Cela

faisait un petit moment que j'attendais avec impatience de voir ce

film, pour deux raisons. D'une part, je trouve que Pierre Niney est

un excellent acteur, c'est pour moi le nouvel espoir du cinéma

français (qui est quand même pas mal en déclin depuis quelques

années, il faut bien le dire). Il est tout simplement bluffant, il

n'a que 26 ans et un talent que beaucoup peuvent lui envier. Et

d'autre part, la bande annonce et le synopsis : typiquement le genre

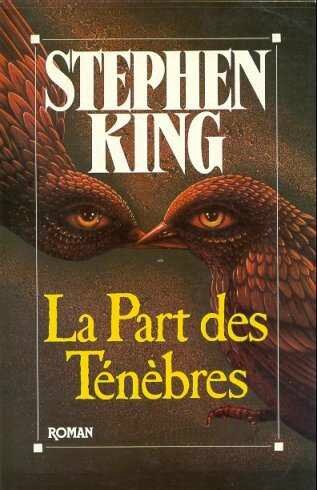

de films que j'adore, et qui fait écho aux "phobies de

l'écrivain" dont je suis très friande chez Stephen King (et

qui reviennent de nombreuses fois dans Misery, Shining, La part des

ténèbres et Fenêtre Secrète, par exemple). Il n'y avait donc pas

de raison que cette histoire me déplaise. Et effectivement, je n'ai

pas vu le temps passer, ça faisait assez longtemps que je n'avais

pas été autant transportée par une production française. Je

n'avais qu'une envie, c'était de le revoir, et c'est chose faite

depuis ce week-end, raison pour laquelle je dépoussière un peu cet

article pour le remettre au goût du jour.

Mais

venons en à nos moutons : ça va spoiler, vous êtes

prévenus. Pour résumer, Mathieu Vasseur a des rêves de

gloire, mais pas le talent suffisant pour l'assouvir, d'après ce

qu'en pensent les maisons d'édition auxquelles il envoie son

manuscrit intitulé L'homme de dos. Après un énième

refus, il trouve alors le journal d'un soldat de la guerre d'Algérie,

et ne peut s'empêcher de s'emparer du manuscrit. Ayant tout de même

quelques hésitations éthiques (je pense), il le retranscrit mot

pour mot en ne changeant que deux choses : le titre (tout de même

volé à l'auteur dans l'une de ses notes), et le nom de l'auteur

lui-même. Son rêve prend enfin forme, il réussit à mettre son

petit nom de rien du tout sur un récit magistral qui régale les

critiques et les lecteurs anonymes. C'est le succès imminent. Oui,

mais voilà, l'imposture a un prix. On peut difficilement écrire la

guerre comme si on y était quand on n'y était pas : Mathieu fait

donc des recherches pour maintenir le cap et donner de nombreuses

interviews. Il ira même jusqu'à voler les propos d'auteurs célèbres

sur leurs motivations à écrire. En quelque sorte, il se remplira

des autres, lui qui n'est que coquille vide (du moins, le croit-il).

Pierre

Niney, lors de l'avant-première du film à Paris, a jugé que le

film était "à la fois dark et solaire". Les images sont

clairement très réussies, la réalisation excellente et le casting

à tomber par terre, ce qui fait qu'on pardonne les quelques passages

bancals qui manquent parfois un peu de crédibilité. Comment croire

qu'un meurtre accidentel puisse ne pas finir par se remarquer dans

une villa, tout comme la mise en scène de sa propre mort qui ne

semble suspectée par personne, alors qu'il brûle sa voiture au

kérosène, en oubliant que seules les empreintes dentaires sont

récupérables sur le corps calciné ? C'est le principal et le seul

écueil de ce film, qui fait l'impasse sur une question non

élucidée.

Pour

le coup, la mise en scène de sa propre mort, voilà une

chose un peu piquée à Stephen King d'ailleurs, à qui le

réalisateur fait un clin d’œil en début de film (Mathieu a

placardé chez lui une citation de King qui conseille aux auteurs

d'écrire 2500 caractères par jour, extraite d'Ecriture, mémoires

d'un métier.)

Dans La Part des ténèbres, Stephen King, obsédé par les paranoïas d'écrivains comme je le disais plus haut, dressait le portrait d'un auteur qui publiait sous son vrai nom des romans intellectuels peu lus, et sous un nom d'emprunt des romans sanglants devenus des best-sellers. Pour se "débarrasser" de l'auteur à succès, il organise un enterrement factice. La tombe est alors profanée, ou plutôt creusée de l'intérieur. Après une série de meurtres, l'écrivain se rend compte qu'il est poursuivi par son double. Mathieu Vasseur, lui, est poursuivi par ses démons, qui lui rappellent sans cesse son imposture et ses crimes. Les hallucinations sont intéressantes mais ne vont pas assez loin à mon goût, elles auraient pu donner une consistance supplémentaire à ce personnage complexe. Chez King, le héros finit de deux manières : la mort ou la folie. Ce n'est pas le cas ici, quand un suicide eût été le plus logique. Le choix final offre une autre alternative plus surprenante, mais c'est un parti pris qui se respecte plutôt bien, et qui donne naissance à la scène la plus bouleversante du film, qui m'a littéralement atomisée les deux fois. Même s'il obtient ce qu'il désirait plus que tout au monde, à savoir être publié, il devient complètement dépossédé de son identité (l'arroseur arrosé ?) et perd ce qu'il a de plus important au monde, à savoir non pas l'écriture, mais sa compagne et sa perspective d'avoir une famille à lui. Je me rappelle que cette scène m'avait fait fondre en larmes au cinéma, et c'est un privilège rare, très rare.

Pendant toute la durée du film, j'ai eu des coups de flippe à l'idée que Mathieu se fasse démasquer (mais tout était orchestré à la seconde près pour que ce ne soit pas le cas, ce qui est finalement un peu dommage), c'est un personnage réellement attachant selon moi. Certes, c'est un imposteur, un manipulateur également en quelque sorte, mais c'est aussi et surtout un jeune homme en quête d'identité et de reconnaissance, désespéré de ne pas parvenir à vivre de sa passion. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre son rêve, sans chercher plus loin. La principale force du film est cette possibilité de s'identifier très facilement au personnage, qui n'est finalement pas un tyran, ni même un méchant garçon au sens propre, il a ses failles comme tout le monde, ni plus ni moins. Ce film est une belle analyse de l'ambition, de la soif de célébrité et des extrêmes dans lequel l'être humain peut tomber pour arriver à ses fins. La scène qui m'a marquée est celle où il se tient face aux trois miroirs de sa salle de bain, devant lesquels il s'exerce à devenir l'écrivain qu'il n'est pas, peaufinant ses discours pour les interviews futures. Je la trouve totalement splendide, c'est là qu'on comprend véritablement que Mathieu est en train de basculer dans un avenir qu'il ne maîtrise plus du tout, et l'image pour l'illustrer est très bien choisie.

En y réfléchissant hier soir avant de m'endormir (on fait ce qu'on peut pour éviter le sommeil, parfois), je me suis demandée si tout ce qui arrivait à Mathieu était réel, ou si l'ensemble de l'histoire sortait justement de son imagination d'écrivain en devenir, et donc du roman qu'il était en train d'écrire. Mais j'avoue que cette hypothèse est quand même bien tirée par les cheveux.

En somme, Un Homme idéal est un très bon film, convaincant grâce à la finesse et à l'élégance de Pierre Niney principalement, qui pourrait réciter le bottin tout en le rendant complètement captivant. Je suis à chaque fois subjuguée par la puissance avec laquelle il incarne toute une palette d'émotions contradictoires et intenses (comme c'était également le cas dans Yves Saint Laurent, dont je vous avais fait pas mal d'éloges, et Vingt ans d'écart, que je souhaite aussi revisionner prochainement). En attendant avec impatience de le revoir dans un prochain rôle, où je risquerais encore de ne pas être déçue.